ウェビナー資料の作り方【すぐに使えるテンプレート付き】

ウェビナー資料、どう作るのが正解?

「ウェビナーを任されたけど、資料ってどう作ればいいの?」

「資料を作ったことはあるけれど、ウェビナーは初めてで不安…」

そんな声を、私たちはこれまで何度も聞いてきました。

実際、自社でもウェビナー資料の制作依頼をいただくなかで、構成から相談されるケースが非常に多いんです!

この記事では、初めての方でも抜け漏れなく・伝わりやすい資料が作れるように、

ウェビナー資料の基本構成から、各パートの作り方まで、実例を用いて解説します。

さらに、すぐに使えるウェビナー資料の無料テンプレートもありますので、ぜひ最後までご覧ください。

- ウェビナーの担当を任されたけど、何から始めればいいか分からない

- 資料作りに自信がなく、参加者に伝わる構成やデザインを知りたい

- テンプレートを活用して、効率よく質の高い資料を作りたい

ウェビナー資料作成の基本構成とは?

ウェビナー資料には、絶対に押さえるべき基本構成があります。

以下の6つが、一般的に必要とされるパートです。

- 表紙(オープニングスライド)

- 目次(アジェンダ)

- 自己紹介・会社紹介

- 本編

- クロージング

- Q&A(質疑応答)

この基本構成と各パートのポイントを押さえることで、簡単にウェビナー資料を作成することができます。

それでは、各パートごとにポイントを見ていきましょう。

表紙(オープニングスライド)の作り方

-1.jpg)

表紙(オープニングスライド)は、ウェビナーの第一印象を決める重要なパートです。

ここでは、表紙で参加者の興味・関心を高めるコツを解説します。

表紙に入れるべき要素

- ウェビナーのタイトル

- 日付 / 開始時間 / 終了時間

- スピーカーの情報(名前 / 会社名 / 所属部署や役職 / 顔写真など)

ウェビナーでは、開始前に参加者がオンラインミーティングに入室しているということもしばしば。

あらかじめウェビナーの概要をまとめた表紙を画面共有しておくと、参加者は安心して開始までの待ち時間を過ごすことができます!

タイトルの付け方

- ターゲットとその興味・関心を意識したキーワードを使う

- 課題や具体的な効果を盛り込む

まずは、ウェビナーのターゲットを設定し、そのターゲットが抱える課題や興味・関心を整理することが重要です。

「ターゲットの課題がどのように解決されるのか」というように、ウェビナーに参加することで得られる価値を明示しましょう。

参加者を知るための質問を入れる

- ウェビナーの目的を達成するために、まずは参加者のことを知る

商品・サービスの購入や無料相談会への参加といった参加者の行動を促すことを目的とするウェビナーも多いでしょう。

そういった目標を達成するためには、ウェビナーにおける体験価値を向上させることが不可欠です。

まずはアイスブレイクとして参加者の属性や興味・関心を探る質問を設けるのがおすすめです!

また、冒頭でチャットの使い方に慣れてもらうことで、後述の質問タイムをスムーズに進めることもできます。

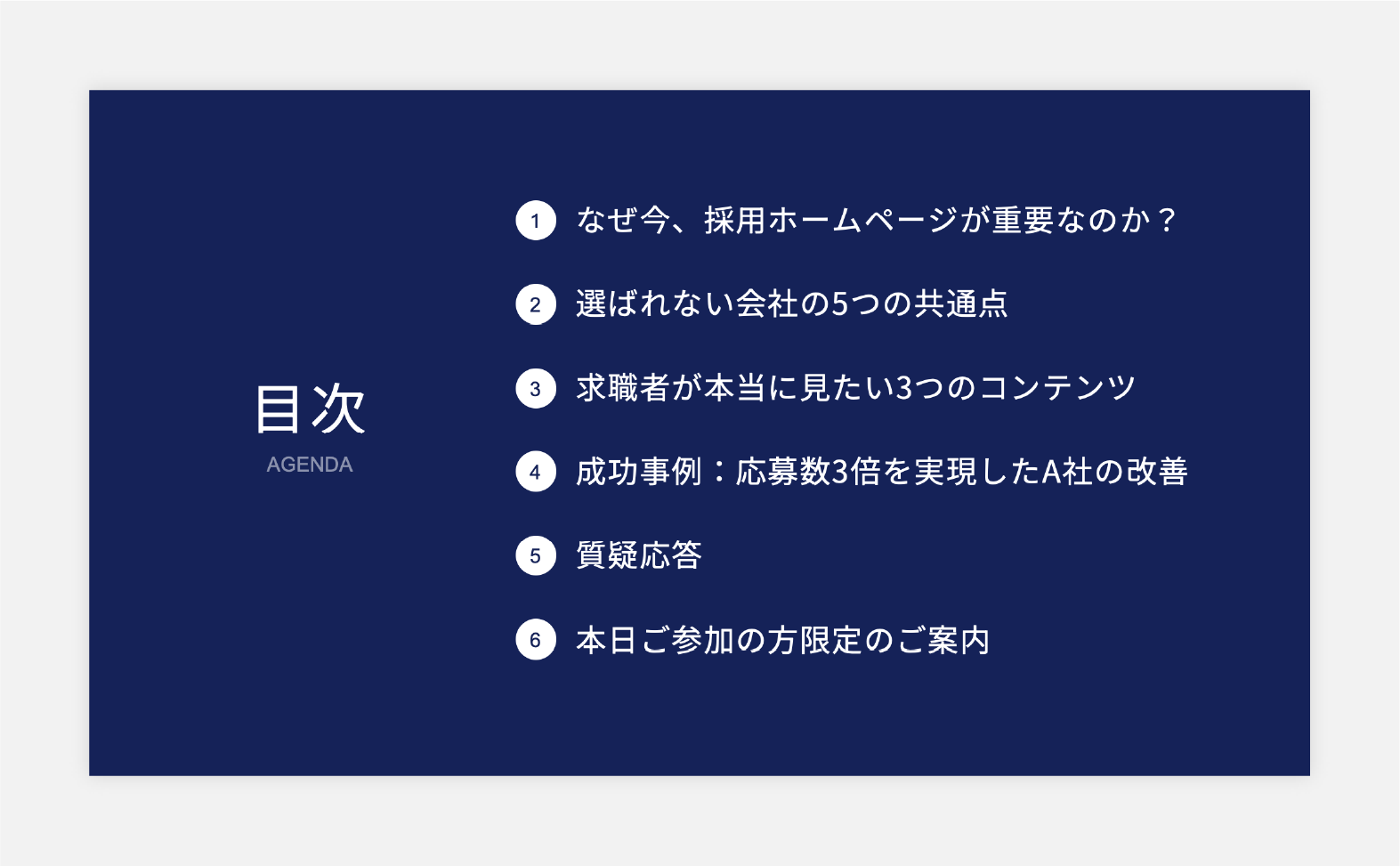

目次(アジェンダ)スライドの重要性

目次(アジェンダ)は、“このウェビナーでは何をどんな順番で説明されるのか”を伝えるマップです。

目次でできること

- 参加者に全体像を伝えられる

- 時間の見通しを持たせられる

- 離脱率を軽減できる

“方向性が見えず、いつまで続くかわからない話”は聞く側に不安を与えてしまう可能性があります。

最初に全体の流れを共有することで、参加者はそのウェビナーの方向性を把握したうえで、安心して各パートの理解を深めることができます。

ウェビナーは“ながら視聴”や“途中退出”しやすいのが特徴です!

最初に目次を示すことで、知りたい部分だけでも集中して聞くことができるため、離脱率の軽減にもつながるでしょう。

工夫ポイント

- 各パートに所要時間を記載すると◎

- デザインは配列や視線誘導を意識

目次に各パートの所要時間を記載することで、参加者はより安心してウェビナーを視聴することができます。

また、目次スライドのデザインは視覚的にウェビナーの全体像を理解できるよう意識しましょう。

自己紹介・会社紹介スライドのポイント

本題に入る前に参加者との信頼関係を築くうえで欠かせないのが、自己紹介・会社紹介のパートです。

ここでは、自己紹介や会社紹介で伝えるべき情報と注意点について解説します。

伝えるべき情報

- 〈自己紹介の場合〉名前・肩書き

- 〈会社紹介の場合〉会社情報・事業内容

- 実績や専門分野

- “なぜこの人がこの話をするのか”が伝わると◎

初対面の参加者にとって、話し手の第一印象は重要です。

“なぜこの人がこの話をするのか”を伝えることで、信頼性や安心感を醸成できるだけでなく、本編への期待感を高めることも可能です。

注意点

- ウェビナーに合わせた紹介内容にする

- ダラダラ話しすぎない

自己紹介や会社紹介の重心はウェビナーの内容や参加者の興味・関心に合わせてアレンジするのがおすすめです。

参加者の期待感が高まった状態で本編に入れるよう、このパートでは長く話しすぎないように注意しましょう!

本編スライドの構成テクニック

本編は、参加者に価値を届ける“肝”の部分です。

以下のポイントを押さえ、わかりやすく、飽きさせにくい構成づくりを心がけましょう。

ストーリー性のある構成づくり

- スライドの流れを意識

- 具体的な事例やエピソードを交えながら説明する

- “なぜそれを伝えるのか?”を明示する

「課題→原因→解決策」というように、全体的な話の流れを整理することで

聞き手が理解しやすいストーリーを設計することができます。

また抽象的な話だけではなく、具体的な事例やエピソードを交えながら説明すると

参加者が“自分ごと”として捉えやすくなり、深く理解することができるでしょう。

参加者が抱える問題や課題を提示する

➡ウェビナーで提供する情報が、「どのように解決に繋がるか」を明確にできます

1スライド1メッセージの原則

- 詰め込みすぎはNG

- 各スライドの要点がひとことでまとめられるかを意識

プレゼン資料と同様に、ウェビナー資料でも1スライド1メッセージの原則を意識しましょう。

これは、1枚のスライドには1つの主要なメッセージだけを記載するというルールです。

伝えたいメッセージが複数ある場合は、スライドを分けて伝わりやすい資料にしましょう!

各スライドで伝えたいことを明確にすることで、聞き手は情報過多にならず

内容を理解することができるので、記憶にも残りやすくなります。

図やグラフの効果的な使い方

- 伝えたいメッセージに適した図やグラフを活用する

- 強調したい部分をわかりやすく示す

図やグラフは、テキストだけでは伝わりにくい情報を視覚的に補完する役割があります。

そのため、図やグラフを活用する際は、まず伝えたいメッセージを明確にする必要があります。

そのうえで、伝えたいメッセージに適した図やグラフを選ぶことが大切です。

データの種類や伝えたいことによって、最適な図やグラフは異なります。

【例】

データの大きさを比較する➡棒グラフ

推移を見る➡折れ線グラフ

構成比を表す➡円グラフ

また、画像やグラフなどを活用する際も上述の「1スライド1メッセージの原則」を意識して、メッセージを補強するように配置し、スライド全体で1つのメッセージが伝わるようにしましょう。

参加者を飽きさせないコツ

- 時間配分を工夫する

- 休憩時間を設ける

- 参加者とコミュニケーションをとる

前述の通り、ウェビナーでは、“ながら参加”や“途中退出”が容易となるため、参加者を飽きさせないように工夫する必要があります。

一般的にウェビナーの所要時間は、1〜2時間程度が目安とされています。

長すぎると参加者の集中力が途切れてしまう一方、短すぎても内容が薄く物足りないと感じられてしまう懸念があるため、時間配分には注意しましょう。

長時間のウェビナーを開催する際は、休憩時間を設けることも有効です。

また、参加者に質問を投げかけたり、チャットでのコミュニケーションを促したりするなど、参加者の主体性を引き出すのもポイントです。

クロージングスライドで成果を最大化する方法

リード獲得や商品の購買意欲の向上、ブランド認知の拡大などを目的にウェビナーを開催する場合も多いでしょう。

そういったマーケティング観点での明確な目的を持ったウェビナーにおいて、クロージングは成果を左右する重要なパートです。

ここでは、ウェビナーの成果を最大化させるためのクロージングのコツを説明します。

クロージングの方法

- まとめ

- 行動の提案(アンケート回答、商品申込など)

- 特典の提示(資料プレゼント、限定価格など)

最後にウェビナーの内容をまとめて振り返ることで、重要なポイントを参加者の記憶に残しやすくなるでしょう。

また、クロージングでは、参加者に対して“次に何をしてほしいのか”を明確に伝えることが大切です。

【例】

「アンケート回答で資料をプレゼント中」

「今なら特別価格でテンプレートが購入できます」

「このあとLINEに登録すると、個別相談会に参加できます」

こうした具体的かつ魅力的なアクションの提案があると、参加者が次の行動を起こしやすくなります。

リアルタイムならではの盛況感の演出

- リアルタイムの盛り上がりを伝える

- 期限を設けて行動を後押し

ウェビナー中に参加者の行動を促進したい場合は、リアルタイムで盛り上がっている様子をシェアするのも効果的です。

参加者にいま行動する理由を明確に伝えるとよりに繋がりやすくなります。

また、行動の期限を設けておけば、参加者の熱が冷めぬうちに行動を促すこともできるのでおすすめです。

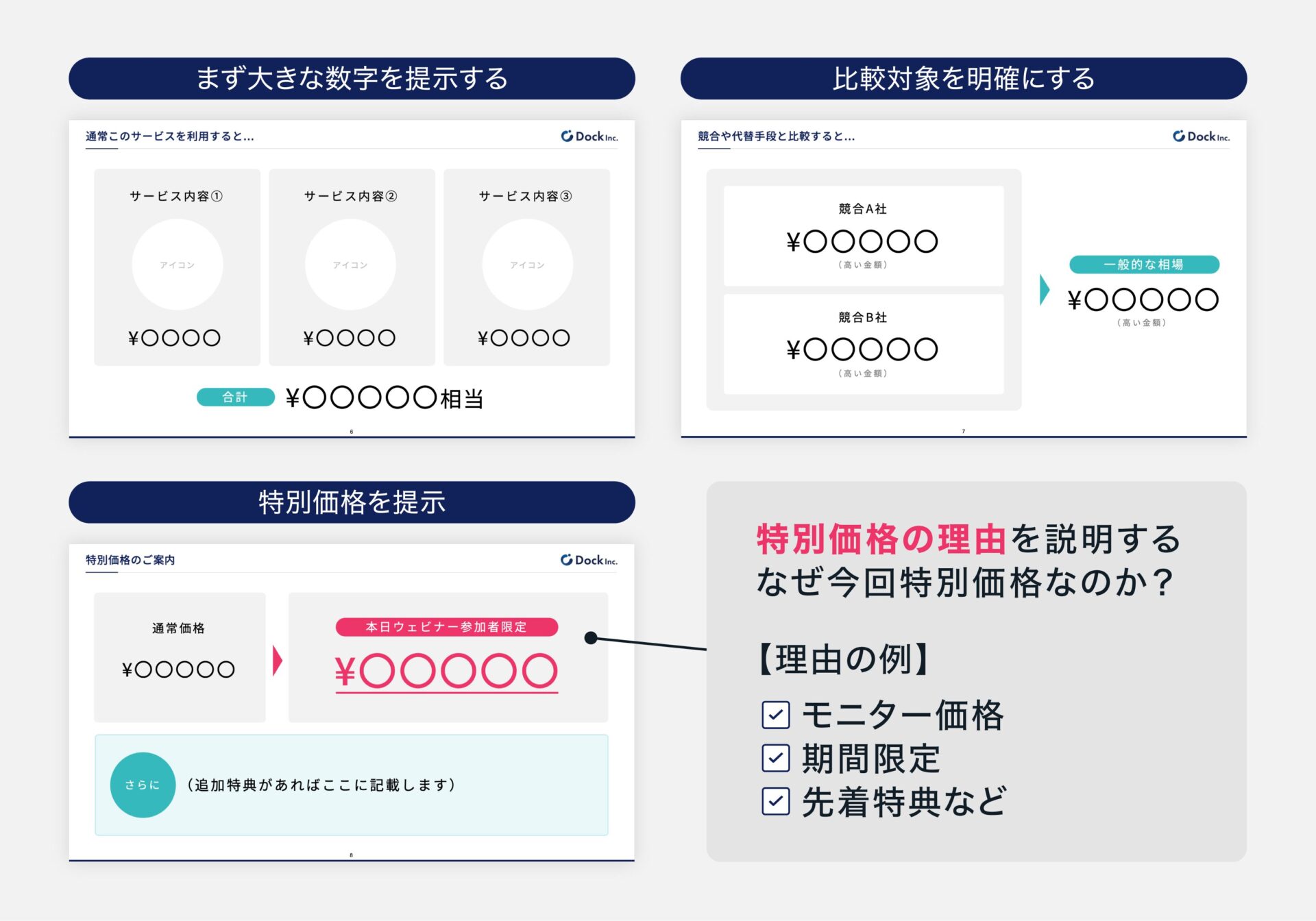

有料商品・サービスを紹介するコツ

- “価格”ではなく“価値”を先に伝える

- ウェビナーの“お得感”を訴求する

ウェビナー内で有料の商品・サービスを紹介する場合は、その価値を伝えたうえで価格を提示し、価格への納得感を醸成するのがおすすめです。

また、将来的な影響など大きな数字を提示してからお得感を演出する流れも効果的です。

こういった説明をすると、サービスの具体的な価値を理解しやすくなるでしょう。

Q&Aで参加者の興味・関心を高めるコツ

ウェビナーのQ&A(質疑応答)は、参加者のより深い理解や興味を引き出す貴重なコミュニケーションの場です。

ここでは、Q&Aスライドを準備する目的やコツについて解説します。

Q&Aスライドを準備する目的

- 質問を促すことで、より深い理解や興味を引き出す

Q&Aのスライドを用意することで、参加者の主体性を引き出し、質問したいことを考えながら視聴する姿勢を持ってもらいやすくなるでしょう。

Q&Aスライド作成のポイント

- シンプルに「ご質問はありますか?」だけでもOK

- 質問方法を記載

さらに、「Zoomのチャットからお気軽にどうぞ」など、補足として質問方法を記載しておけば、より質問しやすい雰囲気を作ることができます。

参加者の声を拾う工夫

- 匿名で質問できるフォームを用意しておく

- チャット欄を効果的に活用する

ウェビナーでは、参加者が画面や音声をオフにしている場合も多いため、フォームやチャットを通じて匿名でも質問しやすい環境を整えておくのがおすすめです。

参加者が質問するハードルを下げることで、活発なコミュニティケーションを施しましょう。

まとめ:構成と各パートのポイントを押さえることで“伝わる資料”に

ここまで、ウェビナー資料に必要な構成と、それぞれの作り方について解説してきました。

ウェビナー資料は、ただ情報を並べるだけでなく、“伝える力”が求められるコンテンツです!

最初は難しく感じるかもしれませんが、基本構成とコツを押さえれば、初心者でも聞き手の心を動かすウェビナー資料が作れるようになります。

資料のデザインや文字サイズ、配色などの基本ルールについては、こちらの記事で詳しく紹介してます

→【図解で解説】初心者でも簡単!見やすい資料デザインの作り方

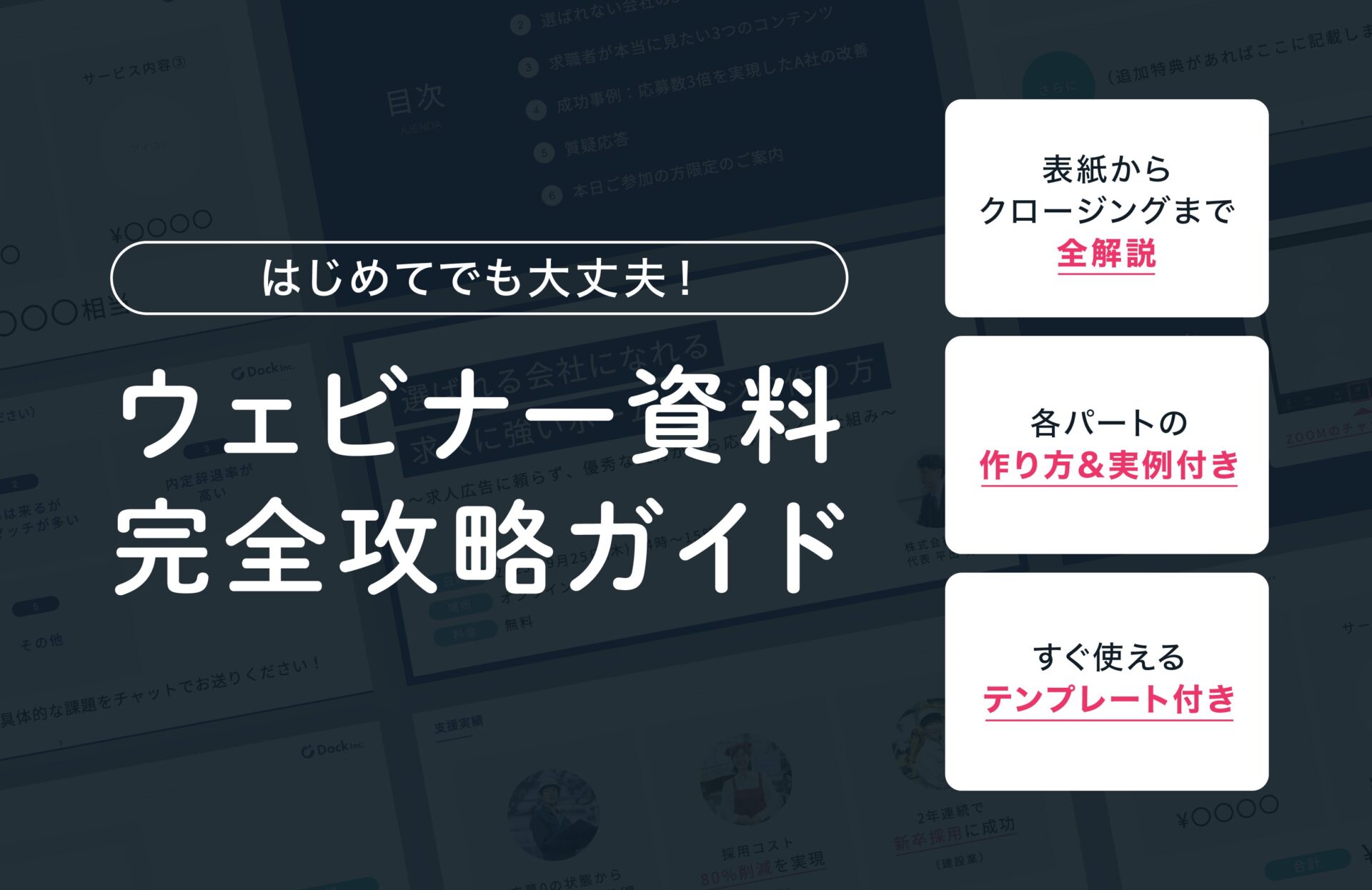

【完全無料】すぐに使えるウェビナー資料のテンプレートを配布中!

「とはいえ、1からウェビナー資料を作るのは大変…」

そんな方のために、今回紹介したスライドがすべて揃ったテンプレートを無料で配布しています。

「ウェビナー資料の作成が初めてで不安」という方はもちろん、

「ウェビナー資料の効率化と効果最大化を図りたい」

「資料作成よりも集客やプレゼンの練習にリソースを当てたい」という方にもおすすめです。

受け取り方法→公式LINEに登録後「ウェビナー」とメッセージを送ってください!